在中国不少地区,微信这个社交软件的应用范围早已超越了普通的交流工具,它成为了各类商品买卖的重要渠道。然而,不少人或许没有意识到,这个虚拟空间也是违法活动的温床,比如私人贩卖烟草。在一个看似平常的朋友圈里,烟草贩子们编织出一张隐秘的交易网络,用”千言万语”的文案唤起消费者的注意,招揽生意。

微信成了避风港?

近年来,政府对于烟草制品的管控日渐严格,特别是为了杜绝假烟和非法烟的销售,不少地方加强了查处非法渠道的力度。然而,对于某些烟贩来说,一块屏幕成了他们的隐形”保护伞”。通过微信朋友圈,他们能够精准定位潜在的客户,并以非公开方式进行交易。在朋友圈里,烟贩们发出的信息或许不多,但背后隐藏的套路却颇具深意。

一位业内人士告诉记者:“朋友圈售烟的环境很隐秘,这些卖家知道微信的用户基数足够大,只要留心发布产品信息,还能够避免直接暴露自己的身份和所在地。”

文案伪装:从简单入手到深度营销

在记者的观察中,大部分卖烟人的文案初期很简单,常常从“朋友推荐”入手,试图消除潜在买家的警惕心理。一些朋友圈文案展示为这样:

- “新到好货,不是朋友介绍不给看。”

- “懂的自然懂,货好才重要,支持验货满意再确认。”

- “欢迎私信,烟品保真,数量不多,欲购从速。”

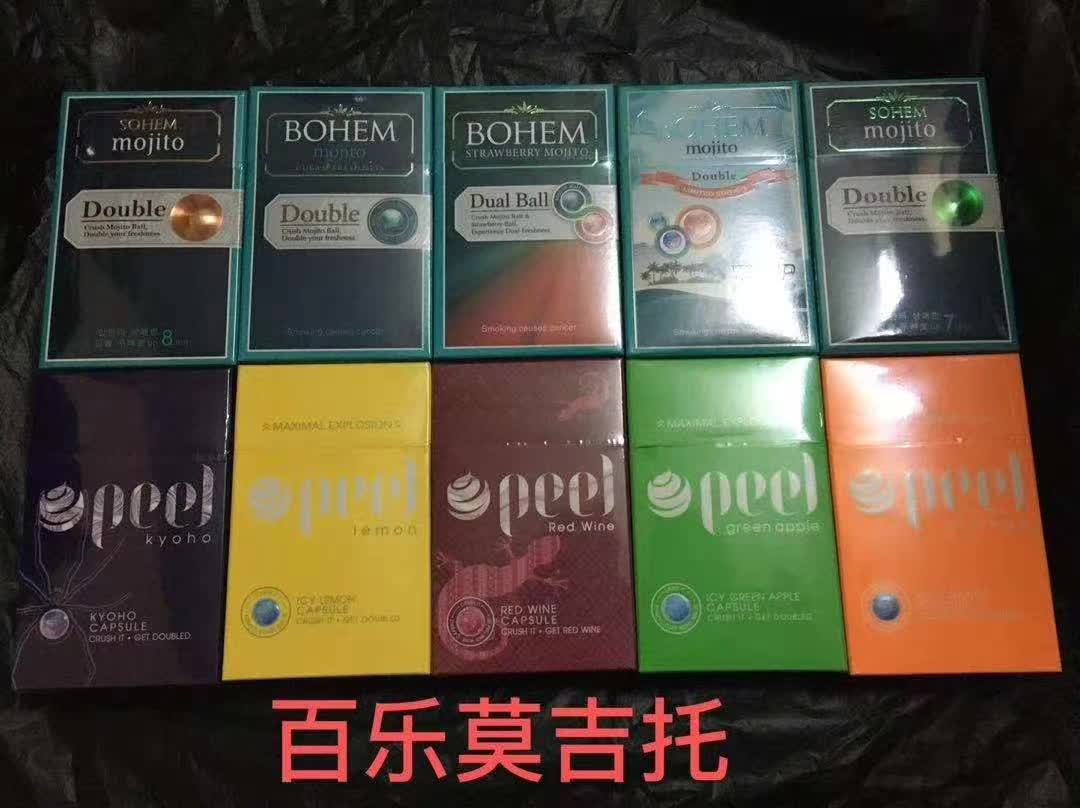

这样一段简洁的文字内容,往往隐藏在一张看似普通的图片下面,而那张图片可能只露出香烟包装的一角或者只是背景上的某些标志性符号。

为了进一步打消消费者顾虑,卖烟人往往精心设计朋友圈内容,突出“真实感”和“亲和力”。有的贩子会通过展示“回头客的评价截图”,给人留下专业、负责的形象;有的则以拍摄高档烟草的包装盒细节照片吸引目光,配上文案写道:“包装完整,支持扫码,喜欢什么可以定购。”

除此之外,卖家还会利用微信的语音、视频功能主动宣传。一些受访消费者称,有时候会收到商家通过微信发送的内容,它们有详细的图文介绍,甚至还有开箱、试抽的视频,从而更直观地展示烟草的“高品质”。

产品背后:真假难辨的迷局

尽管卖家的文案包装看似一切完美,但记者通过调查发现,这样的朋友圈交易背后有许多真假难辨的隐患。

首先,这些私下销售的大部分烟草都没有合法烟草交易的授权资质。目前,烟草在中国是国家专卖商品,个人贩卖未经批准的烟草实际上是一种违法行为。这样的销售模式不仅损害了国家税收,还存在物品来源不明、假货参杂的风险。

其次,通过朋友圈获取的“货源”,消费者几乎无法保证其产品的质量与安全。一位曾经通过朋友圈购买烟草的消费者吐槽:“当时看到朋友圈图片觉得很有吸引力,但收货时发现外观和香味质量明显有问题。我尝试找卖家退货,却发现对方已经将我拉黑了。”

记者还发现,一些贩卖香烟的朋友圈信息中虽然号称“支持扫码验货”,但有些却用消费心理钻空子。一些“不常吸烟”的消费者可能在购烟后只是简单看了一下包装和外观,却忽视对内包装的详细检查,于是一些假烟得以顺利流入市场。

打击力度如何?法律问题不容忽视

对于这些利用微信进行私下交易的行为,相关部门也在加大查处力度。今年以来,全国多地已破获多起通过微信等社交平台贩卖假烟、走私烟的案件。例如,广东某地警方前不久破获了一起涉及金额达百万的微信售假案件,销毁了一批假烟货源,追回部分违法所得。

根据中国《烟草专卖法》的相关规定,未经许可从事烟草专卖品的生产、经营活动是违法行为,情节严重的还可能触犯刑法。对于使用网络平台实施烟草非法交易的行为,追责同样避无可避。

法律专家也指出:“无论是购买还是销售,普通消费者和卖家都需要清楚一点,即便通过微信或其他网络渠道进行交易,这依然属于公开的商业活动,而不是法外之地。任何违法违规行为都可能给自身带来法律风险。”

监管与平台责任

伴随微信等社交平台功能扩展,网络黑产领域的诸多问题逐渐凸显,售烟行为仅是其中之一。专家指出,社交平台本身并不对售烟行为负有绝对责任,但它绝不能放松监管。目前,微信等平台已经设立了举报入口,用户在发现非法售烟行为时可以选择直接举报,而平台会在确认情况属实后冻结相关账号。

然而,依赖用户举报的方式显然难以彻底解决问题。平台需要进一步加强系统技术手段,在技术层面提前“过滤”可疑交易行为,以减少非法信息传播的可能性。

另一方面,法律的普及工作也需要进一步加强。烟草非法买卖的成本必须加重,才能让所有潜在的违法者意识到,任何利用微信等渠道进行非法交易的行为都绝非“小事”。