近年来,随着移动互联网的快速发展,电子商务和社交网络深度融合,为各类商品的销售带来了颠覆性的变革。但与此同时,以微信为代表的平台上,也滋生出了一些灰色地带的商业活动。其中,烟草制品的微信售卖问题引发了不小的关注和争议。近期,一篇名为《深度解析,推荐几个卖烟的微信公众号“两袖清风”》的文章引爆舆论,而文章中提到的卖烟问题再次成为公众讨论的焦点。

微信卖烟为何引发关注

我国实行严格的烟草专卖制度,控制烟草生产和销售是国家重要的管理措施之一。而微信作为目前国内最大的社交媒体平台,逐步成为一些个人或小型商家售卖烟草的新渠道。相比传统购烟途径,微信卖烟通常标榜“货源渠道正规”“价格远低于市场”,以吸引追求性价比的消费者。这些灰色交易不仅涉及逃避国家税费甚至销售假烟,还对未成年人带来了较大的侵害风险。

文章《深度解析,推荐几个卖烟的微信公众号“两袖清风”》的传播,让这一现象重新进入公众视野。有人认为,微信公众号在一定程度上替代了传统烟草黑市,形成了一种隐蔽而高效的线上交易手段。然而,从法律和社会治理的角度来看,这些行为显然与现行法规相悖。

“两袖清风”文章引发广泛讨论

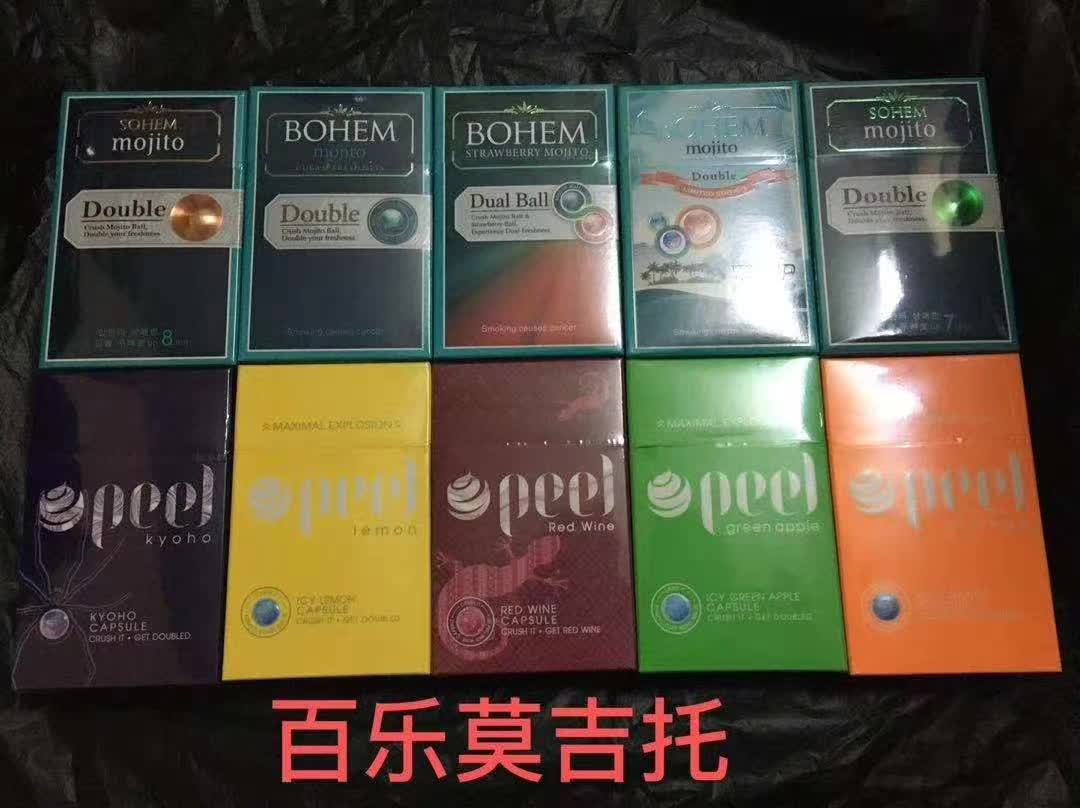

文章内容分析了几类微信公众号卖烟的模式,包括以批量折扣吸引消费者的“折扣型商家”、以高仿假烟为主的“仿品烟贩”、以及声称销售高端定制烟的“奢侈型烟草代理”。文章特别提到,“两袖清风”并非真实的公众号,而是一个隐喻,指代这些打着低调旗号,却在微信平台上活跃的卖烟渠道。

不少网友表示,文章通过深度解析让人意识到这些灰色行为如何在监管盲区存在。一些消费者称曾通过朋友圈购买价格低廉的所谓“进口烟”或“稀缺烟”,但收到的商品品质难以保证,有些甚至被发现为假货。有业内人士指出,这些微信公众号大多以“私人渠道”“熟人介绍”为掩护,拒绝直接搜索,形成了“熟人经济”式的烟草交易链条。

然而,这篇文章的传播也带来了一些负面效应。有个别不法分子借助相关信息进一步扩展买家人群,甚至在留言区留下自己的联系方式公然招揽顾客。有媒体批评文章在传播负面现象的同时,是否客观上助长了这一灰色产业链的曝光和宣扬。

监管与打击卖烟现象任重道远

国家对烟草销售有着明确的法律规定。《中华人民共和国烟草专卖法》明确指出,未经许可的任何单位或个人不得销售香烟。然而,随着科技的进步,烟草销售方式正在发生变化,监管也面临了诸多新挑战。

在微信平台,私人账号和公众号销售烟草大多属于违法行为,而涉及售卖假烟或走私烟的更触犯刑法。平台方在这类行为的监管中,往往面临举证难、溯源难的问题。此前,有地方公安部门通过线索排查,侦破过多起借助微信公众号销售假烟的案件,但总体来说对这一现象的遏制仍显得捉襟见肘。

针对这些问题,有专家呼吁平台技术手段应进一步加强。有建议提出,可以通过关键词识别、后台监控、举报联动等多维度手段,对可能涉及烟草交易的公众号进行筛查和封禁。同时,消费者也应提高自身警惕,杜绝购买违法渠道的烟草产品。

灰色地带为何难以清理

卖烟的微信公众号之所以屡禁不止,与消费者需求和获利空间直接挂钩。部分消费者认为,通过这些途径购买的烟草虽然可能存在风险,但因其价格优势和神秘性,仍坚定选择尝试。此外,微信这种熟人推荐的网络生态,使得交易天然具有一定安全性和隐匿性,进一步增加了监管的难度。

尽管如此,这类灰色地带的商业活动给社会带来的危害显而易见。从健康风险到税收流失,再到监管秩序扰乱,微信卖烟的负面影响远非表面看上去的“小众现象”。越来越多的专家呼吁,法律法规需要与时俱进,把新兴社交平台上的烟草交易行为纳入到更加严密的监管体系中。

在微信生态圈中,消费者和卖家之间通常以熟人推荐、私下沟通的方式进行。当监管层试图追踪时,往往面临抓捕难、打击难的问题。对此,有法律人士建议,相关部门可适时加大对违法行为的处罚力度,同时积极引导公众举报违法交易,形成全社会共同监督的机制。

售烟公众号背后折射的社会问题

透过售烟公众号,我们可以观察到更多值得反思的现象。首先,在平台的审核机制下,为何仍有如此多的违规卖烟行为“漏网”?其次,不少未成年人也成为这些卖烟公众号的目标人群,这种现象让人担忧。这些问题提醒我们,平台的责任和社会治理的难题依然严峻。

“两袖清风”这一隐喻背后,是风轻云淡的表象,却包藏了烟草黑市的汹涌暗流。有关这一现象的讨论远未结束,但无论是技术监管、法律手段,还是社会共治,遏制微信卖烟需要来自多方的共同努力。