近年来,伴随着微信的全面普及,其在社交与商务领域的强大承载能力催生出一系列新型消费场景。然而,“外烟”这种本应受规制商品的微信购销却成为一部分人钻空子的非法利益链条。所谓的“快速便捷”正掩盖了外烟购销方式背后复杂的灰色地带,而这种模式如今显得愈发“肥头大耳”。

微信购买外烟:从便利到风险的两面性

微信,这款日活跃用户超11亿的社交软件,已经从最初的即时通讯工具,发展成为集支付、电商、社交为一体的超级应用。然而,由于平台易于沟通交易,某些无良商家利用这一特性,将微信视作非法售卖走私香烟、尤其是外烟的重要渠道。

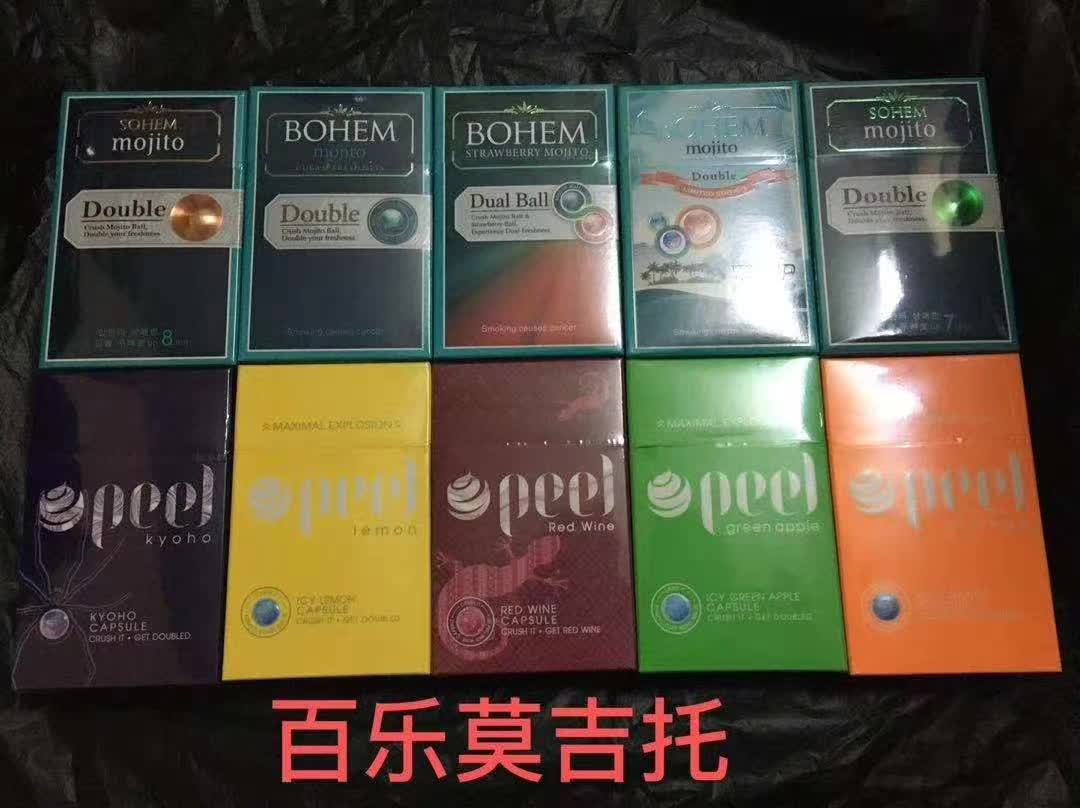

通过关键字搜索、朋友圈广告、微信群等方式,这些“外烟卖家”能够迅速招揽消费者。消费者只需点开聊天,对话中就能看到琳琅满目的外烟图片及价格,甚至能根据自己需求挑选口味或品牌。而支付环节也多是通过微信转账直接完成。这种高度便捷的交易模式为消费者提供了不少便利,但也隐藏着巨大的安全隐患。

首先,外烟的来源无法追踪,绝大多数商品并未经过正规检验,其成分是否含有有害物质不得而知;其次,消费者一旦购买问题产品,售后维权无从谈起,因为这些商家的身份多是虚拟和匿名化的;最后,违法购买外烟不仅涉及逃税问题,更可能触碰法律红线。

“肥头大耳”的利益链条:微信售烟的真相

外烟的微信购买方式之所以被形容为“肥头大耳”,是因为这一产业链条如今已发展得极其庞杂,并逐渐成为一种常态化的非法行为。

从产业链上看,外烟的上游一般来自于走私渠道或不法分子在某些国家违规制造。这些香烟通过海陆空多种方式偷运进国内,在高额的利润驱使下,囤货商使用微信与批发商对接,再逐级销售给零散卖家,最终流向个人消费者。每一层级都能够赚取不小的利润空间,而微信成为了这个链条中重要的信息传播和交易工具。

这一行为不仅侵蚀国家税收,扰乱市场秩序,还给公共健康领域埋下诸多隐患。特别是一些新型电子烟产品,作为“外烟”产业的一部分,也加入到了这场数字化黑市交易中。由于这些产品的成分未知,一些青少年群体在好奇心驱使下购买使用,很可能面临健康问题甚至直接法律风险。

外烟微信售卖为何屡禁不止?

尽管相关部门多次致力于整治私人网络售烟行为,但这类非法交易仍然呈现出顽固和蔓延的趋势。原因何在?

首先,外烟售卖通过微信这一私人场景展开,具有分散性和隐秘性。交易双方通过简单的好友添加及聊天,轻松完成所有流程,监管的门槛极高。相比于实体店铺的查封,线上的查处显得缓慢且难度高。

其次,售卖方利用“朋友圈”功能,营造出一种看似规范的销售氛围。消费者可能会被图片精美、描述详尽的广告链接所吸引,误以为是正规货源,不自觉地参与非法交易。此外,部分消费者对此类行为的法律认识不足,认为“买几包外烟不过是一件小事”,使得这种行为以低风险形式不断扩散。

最后,外烟的价格对比国内正规香烟具有一定优势,这让许多具有“捡便宜”心理的消费者主动上钩。 同时,一些伪装成海外代购的中介商家打着“高端”“少量正品限购”的旗号,通过微信培养一批固定粉丝群体,使得这条黑产的存续能力尤为顽强。

微信与监管部门的软肋亟待修补

面对外烟售卖“肥头大耳”的问题,微信与有关部门如何从源头进行有效治理成为关键议题。这一问题牵涉多方面的责任,其中微信作为平台方,应该肩负起更大的社会责任。

目前来看,微信平台对于非法售烟的识别机制过于滞后,更谈不上精准打击。无论是关键词屏蔽还是举报处理,效率都容易为不法商家所规避。此外,为了维护用户的隐私,微信的语音、图片等内容未被实时监管,这就为外烟交易的隐蔽性提供了技术保障。

但从技术层面而言,完善的风控机制是可行的。例如,平台可以通过舆情分析和关键词审查,更全面地追踪高危账户行为;对于频繁发布烟草相关内容的帐号,应引入信用评分机制,及时采取进一步限制措施,包括封禁账号或全面监控资金流动。

另一方面,监管部门需要通过不断完善法律法规,加大对线上售烟行为的惩处力度。现有的法律规制多集中在传统市场,对线上渠道仍显薄弱。只有通过多部门联合行动,形成线上线下协同打击的闭环,才能有效遏制外烟的非法流通。

此外,还需要加强消费者的法律意识宣传。让公众清楚认识到:外烟交易不仅仅是冒险消费行为,实际上已经触碰了法律的灰色地带。

以上种种措施的推行,需要时间,也需要多方共同努力。在这之前,外烟微信购买方式的“肥头大耳”现象可能仍旧会持续。希望在未来,监管的步伐能够跑赢黑产的扩张速度,守护消费者和市场的双重权益。