在互联网时代,买卖双方的距离从未如此接近,但同时信息获取的便捷性也让人隐隐感到一丝危险。近年来,一些消费者通过社交平台寻找廉价香烟渠道,却一步步踏入了骗局的深渊。这种轻率尝试犹如飞蛾扑火,最后不仅未能“省钱”,反而掉入诈骗带来的无底深坑。

低价香烟的诱惑与风险

卷烟是我国严格管控的商品之一,但市场上从不缺乏“低价香烟”的噱头。不少网络卖家打出“省钱”“免税烟”“厂家直销”等旗号,通过微信、QQ、闲鱼等社交和交易平台发布信息,吸引消费者。

“价格确实太诱人了,我所熟悉的一款香烟,一条市面售价480元,但对方声称只要300元,如果买三条还能优惠。”市民张先生回忆起他曾经历的一次“飞蛾扑火”。

其实,这些所谓的“低价香烟”要么是走私烟要么是伪劣产品,而更多的情况根本就是一场骗局。小张选择用微信联系对方,希望通过“私人交易”的形式购买便宜香烟。然而,对方在收款后,便迅速将其拉黑,香烟也从未收到。

打着社交平台旗号的“手机骗局”

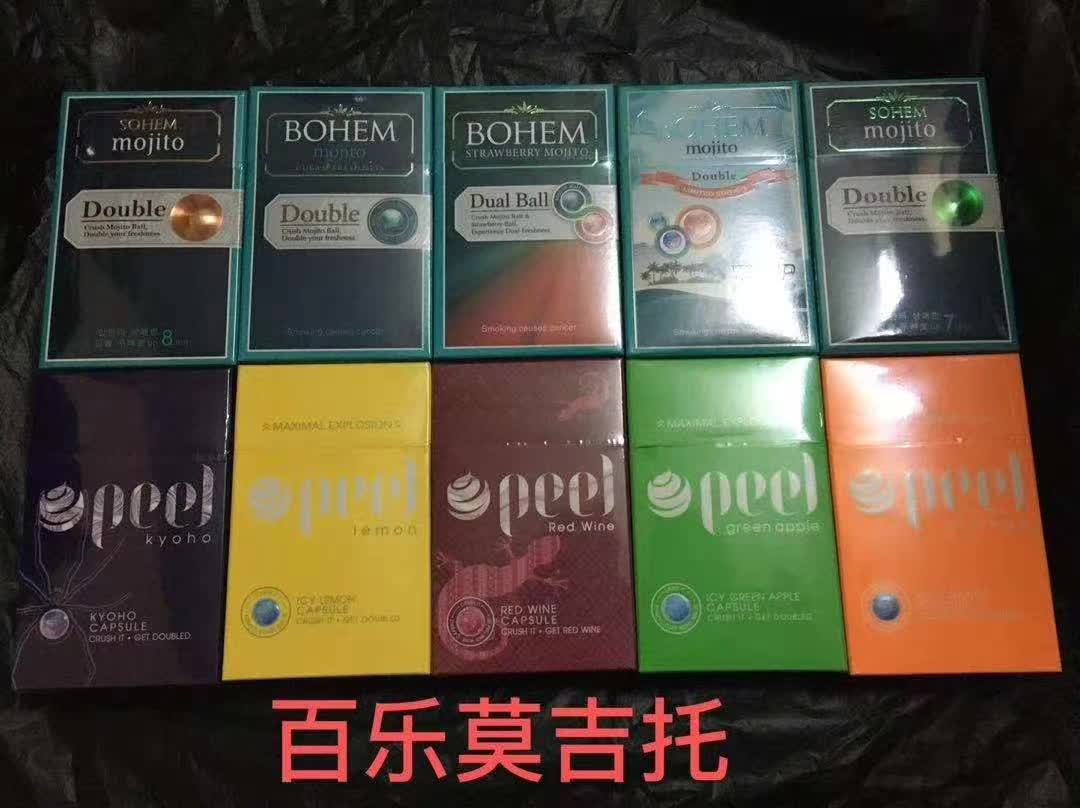

尤其是在疫情后,线上消费习惯进一步加深,对烟草等商品的低价信息需求也有所增长。一些骗子开始利用社交平台或直播带货渠道进行不法活动。他们在这些平台发布香烟照片,并配以详细的商品描述、低廉的价格和夸张的宣传,让不明真相的消费者趋之若鹜。

记者观察到,这些信息发布者将主要联系方式设为添加私人微信号或拨打电话。这是骗子惯用的伎俩,通过引流到平台外,逃避监管。消费者在平台上主动与“卖家”联系后,后者会热情地推销,甚至以“今天是优惠最后一天”“新店开业限量放送”等理由,让消费者迅速下单并线上支付。

90后年轻人小李在朋友圈发现一条低价烟销售信息,经不住诱惑拨通了对方电话。在支付了两千元货款后,她发现不仅没有收到货物,微信好友也被拉黑,试图再次联系对方时,号码已被停用。

无法追踪的骗局链条

这条非法买卖链条呈现出分工明确、环环相扣的特点。一位业内人士对记者透露:“最底层是专门负责获取消费者联系方式的引流人员。中间环节则是负责沟通和交易的所谓‘客服’,他们会演一出好戏让买家心甘情愿转钱。而高层则是幕后操纵的黑色产业组织,掌控着多个账户、设备和资源。”

更为可怕的是,这些骗局甚至抑或涉及更多非法用途。“除了骗钱之外,部分消费者可能会泄露个人信息,导致一连串的隐患,比如身份信息被盗用贷款、电信诈骗的进一步涌现。”

消费者一旦陷入骗局,被骗金额普遍较小,这类案件在报案时往往不容易取得立案条件。同时,诈骗人不断更换联系方式、账号,并利用更多技术手段掩盖身份,导致警方追踪难上加难。

破解低价毒瘤的对策

如何拔掉这颗低价阴影下的毒瘤?专家认为,一方面,消费者自身需对市场“奇葩优惠”警觉起来,不贪小便宜。香烟属于国家管控商品,绝大多数低于市场价格的商品背后都暗藏风险。

与此同时,相关部门应加大对网络不良信息的打击力度。自2021年以来,网信部门已经针对烟草等管控品的非法网络交易进行了多次专项整治行动。2023年初,某省查处的“直播带烟”案件数十起,涉及金额高达上亿元。这表明,风控只是刚刚开始,这类黑色产业链的治理仍需系统性政策推进。同时,技术手段的运用必须加强,无论是平台监控还是公安追踪,都应该加快步伐,才能在源头上遏制犯罪。

消费者在平时也需掌握一定的法律常识,通过正规渠道购买商品,避免“因小失大”,发生经济损失后要及时报警,并留存相关证据配合调查。

社会各方的共同实践

尽管已经有越来越多的消费者意识到低价香烟的陷阱,但由于惯有的占便宜心理以及对网络安全的虚伪信任,“飞蛾扑火”的现象仍屡见不鲜。

从平台责任到消费者自觉,再到多部门联动,破解这场针对低价香烟的骗局,真正考验着社会各界的共同实践能力。只有通过持续不断的普法政策推进、打击违法犯罪活动,以及公众逐渐提高的安全意识,我们才能真正将这样一场骗局引向终结,给网络时代下的商品交易带来一片清澈的空间。